Les manières de voir, de penser et de pratiquer la santé publique sous le régime néolibéral engendrent de nombreux problèmes. Si nous subissons leurs conséquences depuis longtemps, aujourd’hui, elles se donnent à voir plus clairement en pleine crise du CoVid-19. Elles nous affectent ici et maintenant. Si, en tant que collectif, nous nous y intéressons, c’est dans l’optique de mieux comprendre ce que ces discours et ces pratiques sanitaires provoquent afin de renforcer l’envie et les moyens de s’en défaire. La première étape en quelque sorte d’un chemin dont l’objectif n’est pas la critique pour la critique, mais la recherche active d’autres manières de prendre soin, de soigner et de prévenir.

Par la publication de ces réflexions en cours, nous désirons participer à la construction d’un «commun» sur la santé. Le choix de citer des extraits de témoignages récoltés ou de paroles tirées d’articles de journaux répond à la volonté d’ancrer notre réflexion sur des expériences rapportées sur le moment. A l’avenir, elles pourront également servir de traces tant de l’actualité de cette période, que de manières d’y donner du sens.

Cette première partie part de questionnements sur les cadrages (1) de la santé publique, tout en s’intéressant aussi aux pratiques néolibérales dans le domaine de la santé. C’est ainsi que nous revisitons la pénurie des masques et des tests qu’a connu la Suisse pour en souligner son caractère construit. Nous nous penchons sur deux cadrages en particulier : la responsabilité individuelle et l’individualisation des risques, ainsi que la métaphore guerrière. Concernant cette dernière, nous proposons de renverser la question martiale en une question sociale et de passer de l’acceptation d’un ennemi invisible à celle d’un ennemi très visible : la classe capitaliste. Nous y détaillons des inégalités d’accès à la prévention dans la crise sanitaire du CoVid-19 en Suisse.

Partie I. Une amorce : les cadrages de la santé publique qui la dépolitisent

De tout cadrage – c’est-à-dire une certaine manière de regarder et de définir un problème social – découle des solutions associées. Ce faisant, un cadrage exclut aussi d’autres façons de penser ce problème et de le résoudre. Tout en éclairant certaines réalités sociales, il en masque d’autres. Les cadrages ne sont pas de simples pensées ou idées désincarnées, ils ont des conséquences sociales très concrètes. Certains cadrages visent à dépolitiser les sujets abordés. La santé publique connaît ce phénomène et les réponses apportées à la pandémie du CoVid-19 en constituent un exemple.

Faire la guerre aux microbes (2) ainsi que placer l’individu au centre de la bataille sont des cadrages qui paraissent aussi banals qu’évidents. Alors pourquoi s’y arrêter ? Parce que rien n’est pure description. Le choix de métaphores ou de focus ne sont pas de purs hasards et ne sont pas sans conséquences. Trois questions nous guident : dans le cadre de la crise du CoVid-19, que viennent justifier les cadrages du dispositif sanitaire ? Que produisent-ils ? Et qu’empêchent-ils de penser ?

Pour commencer, nous revenons sur quelques effets du néolibéralisme sur la santé pour pouvoir parler ensuite de deux cadrages en particulier. Il s’agit de partir du global pour arriver ensuite au cas de la Suisse.

Des cadrages déterminés par les processus d’accumulation du capital

Dans le monde néolibéral, les cadrages du domaine de la santé sont fortement déterminés par les processus d’accumulation du capital. Comme tous les phénomènes du monde social, ils subissent une forme de naturalisation qui laisse penser qu’ils sont les seuls possibles, qu’ils ne relèvent pas d’autres choix que de ceux dictés par la raison. La difficulté de la critique est double. D’une part, il s’agit de faire voir les déterminants politico-économiques de choix que tout contribue à présenter comme techniques et naturels. D’autre part, il s’agit de ne pas s’enfermer dans la construction de modèles exemplaires qui, s’ils permettent d’apercevoir des alternatives aux options dominantes naturalisées et donc de comprendre celles-ci pour ce qu’elles sont, finissent par ne constituer que des segments du marché de la santé renforçant l’individualisation du rapport à la santé.

Les cadrages que nous relevons ici semblent s’articuler pour donner une image de la santé publique – et nous pouvons nous demander si cette expression a encore un sens – en régime néolibéral. Ils ne sont pas seulement des dispositifs idéologiques (des manières de représenter le réel et d’orienter l’action). Ils sont aussi des conséquences du régime présent d’accumulation du capital.

La déclaration d’Alma Ata (3) de 1978, rappelle Alison R. Katz, représentait un « projet révolutionnaire de justice sociale dont le slogan était La santé pour Tous en l’an 2000. Le projet identifiait la pauvreté et l’inégalité comme déterminants majeurs des maladies et des morts prématurées et évitables (qu’elles soient épidémiques ou endémiques) » (4). Les autorités internationales de la santé publique ont radicalement modifié le cadrage de la santé en passant de la santé pour tout le monde à la santé marchandise (5).

Le cadrage de la santé comme marchandise s’accompagne de différentes pratiques dont le sous-financement des systèmes de santé publique représente un exemple criant. L’historien des sciences Guillaume Lachenal propose de tirer quelques leçons de l’expérience des pays du Sud en mettant en avant qu’ils « ont expérimenté, avec vingt ou vingt-cinq ans d’avance, les politiques d’austérité sous des formes radicales. Le néolibéralisme précoce s’est déployé au Sud, notamment dans les politiques de santé. Il est à l’arrière-plan des épidémies de sida et d’Ebola. […] Au Sud, les États se sont vu contraints de couper dans leurs dépenses de santé publique au profit du privé et de la philanthropie. » (6) La crise du CoVid-19 rend le sous-financement des systèmes de santé publique flagrant pour un plus grand nombre de personnes dans les pays du Nord. En revanche, son orchestration, le fait que ce ne soit pas le fruit d’un malheureux hasard, d’une simple erreur de gestion, demeure peut-être moins lisible.

Or, le CoVid-19 a rendu particulièrement visible le manque de ce qui, selon les spécialistes de santé publique, constitue l’essentiel pour gérer une épidémie : le matériel médical et le personnel de santé. Le caractère façonné de la pénurie de matériel médical a mis quelques semaines à devenir un fait difficilement réfutable en Suisse et aujourd’hui dénoncé de manière transversale. Cet exemple permet de comprendre les liens entre des pratiques d’accumulation du capital et certains cadrages de la santé.

Une pénurie façonnée : l’exemple des masques et des tests

En Suisse, comme dans d’autres pays, un objet aussi banal et crucial que le masque a dramatiquement manqué dans les premières semaines de la pandémie. Au début de la crise du CoVid-19, la Suisse exportait encore des masques, avant de devoir en acheter à un prix nettement plus élevé. Alors que le pays manquait de masques, même pour le personnel de la santé, les autorités de santé publique en Suisse (Office fédéral de la santé publique – OFSP) ont appelé qui le pouvait à donner ses masques. Au même moment, des masques FFP2 et FFP3 – ceux munis d’un filtre, utilisés par le personnel de santé – continuaient de quitter la Suisse, principalement à destination de la Chine, de Hong Kong, de l’Allemagne et de l’Italie. Ce n’est pas moins de 25 tonnes, rien que pour les premiers mois de l’année 2020 qui ont été exportés. Une augmentation colossale comparée au 13 kilos exportés durant toute l’année 2019. Le vice-président de PharmaSuisse livre sans détour les raisons : « Des intermédiaires ont acheté beaucoup de masques juste avant le déclenchement de la crise. Puis, ils les ont revendus là où il y avait la meilleure offre » (7). Une manœuvre typique de la logique du marché d’un régime néolibéral, qui a rapporté beaucoup d’argent à des entreprises privées. Les chiffres de l’Administration fédérale des douanes (AFD) nous apprennent que les masques vendus en moyenne à 20 francs/kg au mois de janvier, ont trois mois après, été vendus en moyenne pour 205 francs/kg.

Mais il y a plus ironique encore. S’appuyant sur les données de l’AFD, des journalistes notent que « la Suisse a acheté 108 tonnes de masques FFP2 et FFP3 lors du premier trimestre 2020. C’est sept fois plus que durant la même période en 2019. Les pays d’origine de ces produits sont la Chine, le Japon, l’Allemagne et Hong Kong. Soit les mêmes États qui ont reçu le matériel helvétique » (8).

En parallèle, quels sont les discours et les recommandations sur le port du masque en Suisse ? Courant mars 2020, alors que les masques manquent en Suisse, le Conseil fédéral soutient que le port généralisé de ceux-ci n’est pas utile. Nous aurions naïvement pu penser que les autorités politiques se basent sur les connaissances scientifiques en leur possession pour penser une action de santé publique et non sur leurs capacités à la mettre en œuvre. Il n’en est rien. Après avoir tenu le propos inverse, les autorités politiques admettent le 6 avril 2020 que le port du masque n’est pas inutile. Le médecin-chef des soins intensifs de l’hôpital public de Genève (HUG) le disait déjà à demi-mots en évoquant, à l’antenne de la télévision RTS, que même un foulard valait mieux que rien (9). Pourquoi ce changement de discours du gouvernement suisse ? Parce qu’à présent, le stock de masques disponibles le leur permet. En effet, un avion parti de Shanghai en a déposé quelques 2,5 millions à Genève.

« Désormais, les autorités affirment que le masque ne suffit pas. Tout est dans la nuance »

ironise une journaliste du Courrier. Mais l’affaire ne s’arrête pas là.

« Faire figurer le port du masque dans les recommandations de l’OFSP aurait, du fait de la pénurie, obligé un certain nombre d’entreprises et d’industries non essentielles à fermer. »

explique encore celle-ci. Et de rappeler comment les deux géants de la grande distribution en Suisse, Coop et Migros, ont tout simplement, dans un premier temps, interdit le port du masque à leurs caissières. (10)

Le rapport de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique (OFAE) de 2019 donne un éclairage sur le stock stratégique de la Suisse : le pays disposait de 186 000 masques FFP2 et FFP3 alors qu’on en aurait eu besoin de 745 000 pendant les trois premiers mois, s’il avait fallu faire face à un nouvel agent pathogène. Mais ce rapport de l’OFAE conclut par une invitation à ne rien changer : les économies priment! Notons au passage que d’après Rudolf Strahm, le responsable des médicaments de cet office est directeur chez ViforPharma11. La découverte de ce rapport a choqué, du Collectif Grève du Climat suisse à une conseillère nationale du Parti écologiste suisse qui affirme :

« On considère dans ce pays que la santé est une charge et nous analyse donc les besoins presque uniquement en fonction de ce qu’ils pourraient coûter. […] on ne se permettrait jamais autant de légèreté avec les équipements militaires. » (12)

Deux ans auparavant, en 2017, l’OFAE renonçait à donner des consignes aux hôpitaux et aux cantons en matière de stockage, chacun fait comme il veut car « les acteurs de la santé craignaient les coûts élevés du stockage » (13). La logique capitaliste : stocker en fonction des économies désirées (qui profitent à certains) et non en fonction des besoins estimés (qui auraient profité à tout le monde). Rappelons l’impact qu’a eu cette pénurie de masques au début de cette crise sanitaire : du personnel de santé travaillant sans masque ou devant réutiliser un masque à usage unique (notamment dans les EMS (14) et les soins à domicile), les autorités sanitaires communiquant que le port du masque par la population n’était pas nécessaire avant de revenir en arrière, un gouvernement qui n’en distribue pas (faute d’en avoir) et enfin des employeurs autorisés à forcer leurs employé·e·s à travailler sans protection.

En Suisse, les masques ne sont pas l’unique matériel médical qui ait manqué dès le début de la crise du CoVid-19. Des produits nécessaires pour fabriquer des tests de dépistage, des réactifs, ont également fait défaut. Ceux-ci étaient importés notamment des États-Unis et d’Allemagne. Or, avec l’avancement de la pandémie, ces pays ont réduit leurs exportations de réactifs. Le gouvernement, craignant de manquer de tests, n’a pas opté pour un dépistage massif et a réservé ceux-ci au personnel de santé et aux personnes âgées et vulnérables. Au début du mois de mars, le problème d’approvisionnement en tests résolu, la stratégie du Conseil fédéral est modifiée et des tests sont effectués, jusqu’à 10’000 par jour. Seulement, voilà qu’une fois le problème du manque de produits réactifs réglé, un autre surgit. Cette fois-, ce sont les écouvillons qui manquent, ces longs bâtonnets qui servent à prélever les sécrétions dans la gorge. L’amplitude de la population que le gouvernement décide de tester étant dépendante du stock de bâtonnets, la carence de ces derniers a représenté un frein à un dépistage plus large. Ce sont donc à nouveau les stocks de matériel qui dictent les recommandations et les pratiques de santé publique. De plus, encore une fois, le gouvernement, lorsqu’il arrive enfin à obtenir ce matériel médical, se retrouve à devoir le payer au prix fort (15).

En somme, ne disposant pas de tests en nombre suffisant, le Conseil fédéral n’a pas pu prendre l’option de tester massivement sur un temps conséquent. Ainsi le dépistage, une stratégie centrale du dispositif de prévention du CoVid-19 selon les scientifiques (16), n’a pas pu être mené largement. Les logiques de marché sont l’une des principales causes de cette pénurie de tests. Il en existe d’autres, comme le fait que le plan pandémie de la Suisse a été basé sur un scénario de grippe qui ne nécessite pas de tels test. Cette pénurie n’a donc pas été anticipée (17). Dans un rapport daté de 2018, l’ancien chef de l’OFSP annonçait « déjà le problème majeur qu’a révélé la crise : la forte dépendance de la Suisse par rapport à l’étranger concernant l’approvisionnement en biens médicaux. En quittant l’ère de la guerre froide, l’on est passé en Suisse d’une politique de stock à une logique d’achats en flux tendu. C’est celle-ci qu’il faudra remettre en question. » (18)

Alors que la Suisse est à court de masques, de tests de dépistage et de personnel de santé, au point de rappeler des retraité·e·s, d’engager des étudiant·e·s et de faire intervenir l’armée et la protection civile, deux cadrages classiques de la santé publique suisse se déploient : l’individualisation du risque et la responsabilisation des individus couplées à la métaphore guerrière.

Risques et responsabilité sanitaires : un problème individuel

Tout en reproduisant, dans certaines situations de travail et de logement, les conditions idéales de propagation du CoVid-19 et en les imposant à une partie de la population, le Conseil fédéral n’a de cesse d’enjoindre les citoyen·ne·s à être responsable, c’est à dire suivre les règles de semi-confinement qu’il dicte. Au point de donner l’impression que tout repose sur le comportements et les gestes responsables des individus. Cette tendance dépasse évidemment l’État. C’est ainsi que la Société suisse des entrepreneurs (SSE) tente de reporter la responsabilité du respect des normes sanitaires sur les travailleurs et les travailleuses en les obligeant à signer une « auto-déclaration » selon laquelle c’est à elles et eux « d’appliquer les mesures de protection » (19).

L’individualisation du risque est une caractéristique centrale de différents dispositifs de prévention et de soins de maladies transmissibles, comme le VIH, la tuberculose et maintenant le CoVid-19. Les actions publiques leur étant dévolues, souvent conceptualisées et communiquées comme des guerres ciblant des microbes, se mènent à au niveau de l’individu et plus précisément de son corps, vu comme une potentielle forteresse à microbes. Ce cadrage transforme le risque en menace logée au sein même de la personne. Cette manière de voir dissimule souvent les phénomènes extérieurs, conséquences des politiques néolibérales : inégalités d’accès aux soins et à la prévention, promiscuité des logements, risques au travail, précarité sous diverses formes. Ce cadrage exhibe les causes individuelles et simultanément gomme les causes systémiques et sociales de la maladie.

L’individualisation du risque s’accompagne de la responsabilisation de l’individu. En réponse au vieux dilemme de la santé publique: la responsabilité de la santé incombe-t-elle à l’individu ou à la société? – la santé publique actuelle en régime néolibéral penche davantage pour la responsabilité individuelle.

L’individualisation du risque ouvre par ailleurs le champ au contrôle des individus : dans le cas du CoVid-19, surveillance des regroupements par la police et des caméras, par la mobilisation de la protection civile dans les parcs, par la surveillance de nos déplacements via nos téléphones ou le contrôle de nos statuts sanitaires par des tests peut-être à venir…

Métaphores et comparaisons guerrières

Dans son Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) datée du 13 mars 2020, le Conseil fédéral écrit que cette dernière « ordonne des mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de diminuer le risque de transmission du coronavirus (COVID-19) et de lutter contre lui ». S’en suivront différents usages du cadrage guerrier en Suisse, dans la presse, par des journalistes et des personnes interrogées (20), et dans des communications écrites, par l’industrie et le patronat (21). Ailleurs également. Le 16 mars, Macron énonce :

« Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l’ennemi est là, invisible, insaisissable, et qui progresse. »

Il n’y a rien de nouveau. Les médias, les autorités nationales et internationales de la santé publique, tout autant que les scientifiques et le personnel de santé (22) font usage d’un champ lexical guerrier pour décrire les actions publiques mises en place en réponse à différentes maladies transmissibles telles que le HIV, la tuberculose, le virus d’Ebola, le H1N1 ou le CoVid-19. Le cadrage transversal de « la lutte contre » constitue une façon de réagir collectivement aux problèmes qu’engendrent ces épidémies.

Dans les productions scientifiques médicales, le corps est décrit comme un champ de bataille et le système immunitaire comme un système de défense contre des agents, une sorte d’envahisseurs étrangers. Le corps est représenté à l’image d’un état-nation qui poste à ses frontières un système de surveillance pour se protéger des envahisseurs étrangers (23). Dans le monde médical, il est d’usage d’employer des métaphores militaires : « C’est l’imaginaire de la guerre et du combat qui sous-tend quotidiennement la relation entretenue avec la maladie et la thérapeutique. » (24) Les cadrages sont sujets à modification et ne sont pas identiques partout. Rien ne permet de penser que la conception occidentale d’un corps comme zone de combat soit universelle ou naturelle. De surcroît l’image d’un combat , à l’intérieur du corps n’a pas existé de tout temps (25). Cependant, l’histoire de l’immunologie et de l’épidémiologie sont « parfaitement en phase avec l’idéologie néolibérale, pour laquelle la vie sociale est de toute façon une lutte permanente » (26). La sociologue Marie-Christine Pouchelle posait une question qui demeure ouverte :

« Quant au « combat » contre la maladie, qui dans son principe implique parfois la victoire à tout prix, et donc la production de pathologies iatrogènes (27), peut-on imaginer qu’il cesse ? » (28)

Hors du champ médical, on retrouve les métaphores guerrières, par exemple dans le travail de la police. Tant aux États-Unis qu’en France, le cadrage du « contrôle de la criminalité » a été remplacé par celui de la « guerre contre le crime ». Défendant l’idée que la « rhétorique guerrière a un coût », l’anthropologue Didier Fassin met en avant l’une des conséquences du cadrage guerrier : « par un effet de rhétorique qui élude les enjeux de ségrégation et d’inégalités pour se focaliser sur les seuls problèmes de désordres et de violences, la question sociale se transforme en question martiale » (29).

Pour un renversement de la question martiale en une question sociale

Par le cadrage guerrier, les gouvernements créent artificiellement un « Nous » contre un « ennemi ». Il est intéressant de noter qu’existe simultanément une individualisation des responsabilités et une exhortation à être une communauté nationale au combat. En Suisse, la mobilisation de l’armée mais surtout de la protection civile participe à cela. Ces dispositifs renforcent l’idée « d’union sanitaire nationale ». Une union sanitaire nationale qui face aux inégalités détourne le regard refusant de prêter attention aux différences dans l’accès aux soins ainsi qu’aux différences quant aux conséquences économiques de la crise. Il sera en effet d’autant plus facile de faire payer à tout le monde, indifféremment du revenu de chacun, le coût de la crise puisque que nous sommes tou·te·s ensemble dans cette guerre.

L’idée que nous serions toutes et tous, ensemble, dans cette guerre masque de nombreuses inégalités. A commencer par qui est au front, qui n’a d’autre choix que d’aller travailler dans des conditions risquées, qui est plus exposé aux risques, qui meurt ? Mais encore, quelles sont les différences dans les conditions de confinement et dans les conséquences économiques de la crise. En temps ordinaire, le travail des soins à la personne est peu valorisé qu’il soit rémunéré ou non. Le CoVid-19 fait davantage apparaître ceux et celles qui sont au front et exercent des métiers essentiels. Ce sont des femmes, des personnes mal payées et souvent racisées. Elles travaillent dans les soins, la vente, le nettoyage, la livraison, etc. Cependant, cette soudaine visibilité ne s’accompagne pas de l’objectif de revalorisation de ces métiers, ni d’améliorations des conditions de travail (en terme de pénibilité, de manque de personnel ou d’augmentation des bas salaires) qui se pérenniseraient au sortir de la crise.

De nombreux journaux ont insisté, sur le mode de la révélation, en dévoilant des inégalités et le rapport inadéquat entre l’utilité sociale d’un métier et sa rémunération. Cette insistance médiatique permettra précisément d’annuler l’effet durable de cette prétendue révélation d’un fait largement connu. Les ouvriers, les ressortissants de territoires colonisés qui ont combattus durant la Première guerre mondiale ont été applaudis et célébrés aussi longtemps qu’on a eu besoin d’hommes à envoyer au front. La stratification sociale ne devait absolument pas être bouleversée au sortir de la guerre.

Revenons justement au cadrage guerrier dans le champ de la santé. Si guerre il y a : qui est l’ennemi ? Les microbes sont les premières cibles des luttes contre les maladies transmissibles. La guerre aux microbes que représentent les luttes contre différentes maladies transmissibles en Suisse se mène principalement à l’échelle de l’individu et plus particulièrement de son corps envisagé comme une citadelle à microbes. Ce cadrage guerrier se combine au cadrage individuel, c’est-à-dire à l’incorporation des risques dans les individus et à l’individualisation du risque.

Il y a différents impacts de ce cadrage guerrier dans le champ de la santé. L’un deux, c’est la stigmatisation de personnes ou de groupes d’individus. Lorsque la cible des actions publiques glisse de la maladie aux malades, aux personnes considérées à risque ou désignées comme responsables de la perpétuation d’une épidémie (par exemple lors des épidémies de tuberculose ou sida ce sont les personnes sans abris, les personnes migrant·e·s, les hommes homosexuels qui ont été stigmatisés). La riposte « Fight AIDS not people with AIDS », slogan des militant·e·s d’Act Up, illustre la tentative de groupes définis comme à risque de redéfinir la cible de la lutte. Concernant le CoVid-19, des personnes identifiées comme chinoises ont été la cible de stigmatisation dans différents pays. Si cela n’a pas défrayé la chronique en Suisse, les échos de ce genre de réactions n’ont pas manqué. Par exemple, le 4 mars 2020 lors d’une formation en langue, les étudiant·e·s au lieu de s’asseoir aux places habituelles se sont écartées d’une personne d’origine chinoise et ont demandé à l’enseignant de faire cours avec la porte et les fenêtres ouvertes (30).

Un autre impact est qu’en ciblant les corps des individus ou des groupes d’individus, ces cadrages guerriers et les dispositifs qu’ils imposent laissent hors-champ d’autres phénomènes sociaux, économiques et politiques. Ces cadrages brouillent les pistes : l’ennemi devient un microbe invisible, une personne ou des groupes (qui sont parfois même accusés d’être partiellement responsable de l’épidémie) alors que le véritable ennemi : le capitalisme et son organisation sociale demeurent hors-champ.

De l’ennemi invisible à l’« ennemi très visible et actif : la classe capitaliste »

Si nous décidons de continuer à filer la métaphore guerrière, faute de mieux pour l’instant, changeons alors la cible. L’anthropologue Charlotte Brives fait une proposition similaire lorsqu’elle écrit :

« Ce n’est pas contre les virus qu’il faut être en guerre, mais bien davantage contre des systèmes politiques et économiques qui, loin d’être conçus pour remédier à la précarité (très différenciée !) des vies humaines et non-humaines, l’instrumentalisent et l’accentuent parce qu’elle est inhérente et indispensable au bon fonctionnement de la domination néolibérale. Alors même que ces systèmes accélèrent la production d’agents pathogènes, avec l’élevage et l’agriculture industrialisés, et leur dissémination, avec la grande intensité des échanges dans l’interconnexion généralisée des espaces. » (31)

Luttons contre les mécanismes ayant mené à cette crise sanitaire (et à celles du siècle passé) : la précarisation d’une partie de la population, les conditions de travail et de logement inadéquates (exiguïté, promiscuité, insalubrité, stress,…); les coupes budgétaires et les logiques du marché (manque de matériel médical et de personnel, …); les intérêts économiques de l’industrie pharmaceutique (choix de ne pas investir dans des secteurs qui ne leur rapportent pas ou pas assez), etc. ! En somme, nous voilà face à un « ennemi très visible et actif : la classe capitaliste » pour reprendre l’expression d’un camarade anonyme (32).

Inégalités face à la prévention

Comme le relève David Harvey, il subsiste un imaginaire épidémique selon lequel la société serait touchée de façon transversale, mais cela ne correspond plus à ce que nous pouvons observer aujourd’hui. La célèbre citation de Thucydide sur la peste d’Athènes est remarquable à cet égard :

« A la vue de ces brusques changements, des riches qui mouraient subitement et des pauvres qui s’enrichissaient tout à coup des biens des morts, on chercha des profits et des jouissances rapides, puisque la vie et les richesses étaient également éphémères. […] Nul n’était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines: on ne faisait pas plus de cas de la piété que de l’impiété, depuis que l’on voyait tout le monde périr indistinctement. » (33)

Tel n’est pas, loin s’en faut, le scénario que nous connaissons aujourd’hui. L’agencement général de la société n’a pas été – et ne sera pas – ébranlé par la pandémie. Comme le reste du temps, les pauvres meurent plus et plus tôt du CoVid-19 : parce qu’ils et elles y sont plus exposé·e·s (impossibilité de se retirer de sa place de travail et promiscuité dans un logement surpeuplé), parce qu’ils et elles souffrent des comorbidités associées à la pauvreté, parce qu’ils et elles accèdent plus difficilement aux soins. Plus nous montons dans l’échelle sociale plus les possibilités de se protéger augmentent.

Même au journal télévisé, il est dit que « le coronavirus exacerbe les inégalités sociales » (34). Il s’agit d’un constat partagé, en effet la pandémie du CoVid-19 rend plus visibles certaines inégalités sociales et les augmente. En revanche, les façons de voir les causes de cette pandémie et les impacts de sa gestion divergent. Par exemple, là où la RTS voit des oublié·e·s des politiques publiques, nous y voyons des exclu·e·s, c’est-à-dire que nous comprenons que leurs situations sont le fruit de décisions politiques volontaires. La naïveté de circonstance des journalistes qui semblent découvrir ces inégalités sociales est surprenante de la part de celles et ceux qui réclament des preuves pour des phénomènes qui sont largement prouvés par ailleurs et dont il n’y a aucune raison de croire qu’ils ne se produisent pas s’agissant du CoVid-19. A ce sujet, la réponse du géographe Ola Söderström à un journaliste du Temps qui l’interroge sur la réalité de l’augmentation du risque en fonction de facteurs de classe est aussi cinglante que vraie : « La réponse on l’a déjà […] On sait que globalement les personnes les moins aisées sont plus exposées au risques» (35).

Certaines personnes ont plus de risques d’être infectées puisqu’elles sont moins protégées que d’autres en raison de leurs conditions de vie (travail, logement, …), fruits de choix politiques passés et de la gestion de la crise actuelle par le gouvernement. En somme, face au risque d’être infecté-es, nous ne sommes pas toutes égales et égaux et l’État aux ordres des capitalistes y est pour beaucoup.

Durant la crise du CoVid-19, pendant qu’une partie de la société, avant tout les riches, la hiérarchie, les cadres intermédiaires, les managers et une partie de la classe moyenne, est en situation de télé-travail depuis mars 2020, un autre pan de la société, les pauvres, le plus souvent des femmes, des bas salaires, des personnes précaires, des immigré-es travaillent à leurs postes habituels. Parmi ces travailleuses et travailleurs des supermarchés, des EMS, des chantiers, des hôpitaux, de l’aéroport, des institutions médico-sociales, certaines personnes mal protégées voire pas protégées du tout ont témoigné du manque de matériel et de procédures de protection (masque, gels hydro-alcoolique, de procédés permettant de tenir les distances sociales requises, etc.). Un maçon résume ce constat : « notre santé et celle de nos familles valent moins que celle d’autres parties de la société » (36). Au sein d’entreprises et d’institutions, les employé·e·s au «front» observent bien souvent que« la hiérarchie fait du télétravail depuis un certain temps » à l’instar d’une agente à l’aéroport (37) ou d’une éducatrice sociale : « les psychiatres sont en télétravail et les hôpitaux psychiatriques sont débordés» (38). Dans tous ces secteurs, des travailleurs et travailleuses en première ligne tombent malades et certain·e·s en meurent, en France, des soignant·e·s et aux États-Unis, des employé·e·s de l’industrie de la viande.

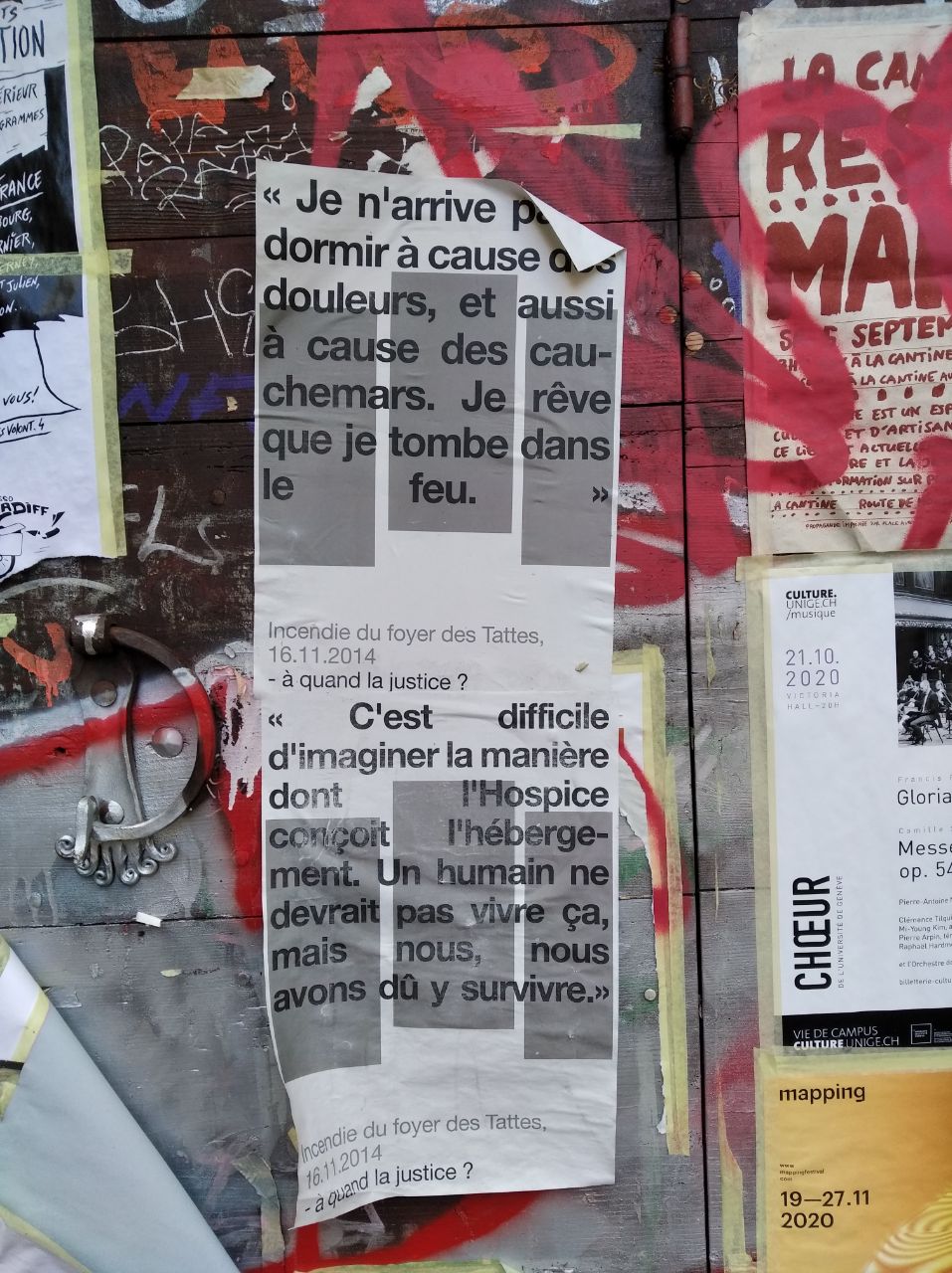

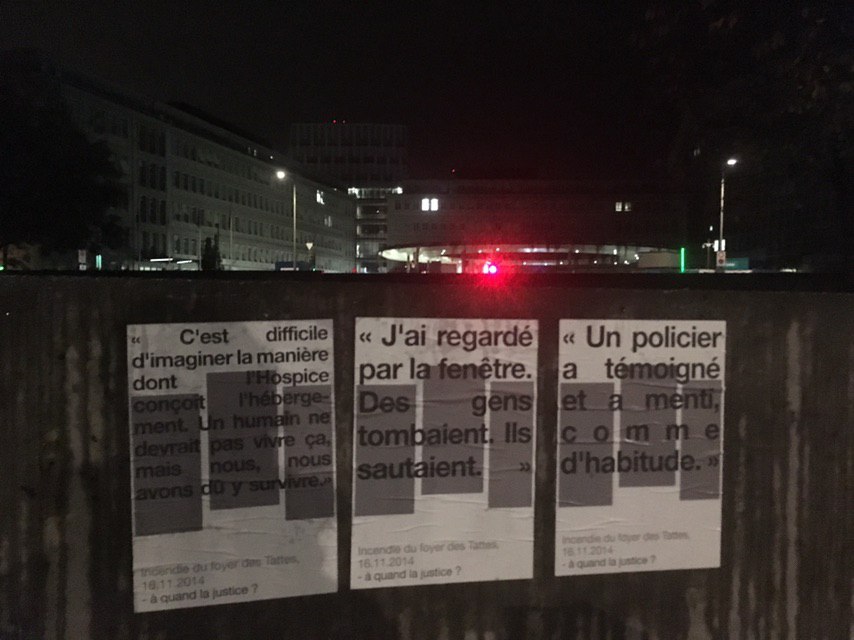

Le fait d’être plus exposé au risque d’infection peut non seulement affecter la santé d’une personne mais également celle de ses proches et, par extension, de sa communauté. Parfois il s’agit même de collectifs de circonstances (39), plus ou moins temporaires, créés par l’État. Ce dernier impose à une partie de la population des lieux d’hébergements surpeuplés impliquant une promiscuité élevée, et de cette manière il produit les conditions mêmes de la propagation de maladies transmissibles comme le CoVid-19. Pour les personnes sans-papiers, c’est leur exclusion du marché officiel du travail et du logement qui rend leur situation précaire. Certain·e·s, ne trouvant pas à se loger, se retrouvent dans des chambres surpeuplées louées par des marchands de sommeil. A ces différentes personnes, la promiscuité et les risques sanitaires qui en découlent sont imposés de manière directe (obligation d’y vivre) ou indirecte (non-accès un autre logement). Enfin certaines autres personnes sont soit livrées à elles-mêmes, comme un homme en auto-quarantaine dans sa voiture ou des jeunes mineur·e·s non accompagné·e·s (MNA) qui ont faim dans un des pays les plus riches du monde (40). Ou encore comme les milliers de sans-papiers qui en temps normal travaillent mais qui ont perdu leur emploi à cause du CoVid 19. Ceux-ci sont exclus de tout dispositif de protection sociale et se retrouvent à faire des heures de queue pour l’équivalent de 20.- de denrées alimentaires pendant que celles et ceux qui les emploient sont en télétravail ou retiré·e·s dans leur chalet (41).

Hormis quelques réaménagements dans les foyers (transferts de personnes des abris sous-terrain à des foyers «sur-sol» ou à la caserne désaffectée des Vernets à Genève ; tentatives d’isoler à l’intérieur des foyers, des individus malades) et dans les prisons, l’option de vie en collectivité avec promiscuité et risque augmenté d’être infecté·e est globalement maintenue. D’autres options, comme celle de réquisitionner ou d’avoir recours à des chambres d’hôtel vides (42) ou des appartements vacants pour les personnes sans domicile fixe, les personnes en exil etc, n’ont pas été retenues à Genève, ni même celle de libérer des prisonnier·e·s.

Ces différentes situations soulignent l’accès inégal à la prévention de certains groupes en comparaison avec le reste de la population. Elles ne sont pas nouvelles mais aujourd’hui plus visibles, donc encore plus évidentes à dénoncer.

Des cadrages alternatifs et de la difficulté de formuler autre chose

En désignant ces cadrages, nous affrontons une double difficulté. Première difficulté, puisqu’ils décrivent la réalité dans laquelle nous baignons, ils ont toutes les chances d’être pris pour des évidences qui dès lors méritent à peine qu’on les mentionne. Seconde difficulté, ces cadrages ne sont plus perçus comme des choix construits, mais comme la seule voie rationnelle. Les acquis des sciences sociales en matière de santé accumulés ces 50 dernières années permettent de tracer un chemin critique très clair pourtant ils semblent presque impossibles à mobiliser pour construire un programme qui puisse faire concurrence au programme néolibéral.

Les propositions qui émergent des partis politiques progressistes européens en matière de santé publique ne consistent plus qu’en des tentatives désespérées de réparer les dégâts du néolibéralisme, essentiellement en injectant de l’argent partout où cela leur semble possible. Or, c’est un changement radical de perspective qui est nécessaire, non seulement parce que le système capitaliste ne fonctionne pas, mais surtout parce que nous ne voulons ni de l’individualisation ni des formes guerrières qu’il promeut.

Au-delà du constat que nous venons de dresser, nous voudrions nous donner les moyens de prolonger le discours critique par une réflexion sur le changement que nous désirons. Ce sera sans doute l’objet de textes à venir.

Notes de bas de page

(1) Comme un cadre de photographie, le cadrage capte l’attention « en mettant entre parenthèses ce qui, dans notre champ sensuel, est « dans le cadre » et ce qui est « hors cadre » ». Le cadrage participe à raconter une histoire plutôt qu’une autre. Snow, Soule, Kriesi (ed), _The Blackwell Companion to Social Movements_, Blackwell, 2004.

(2) Microbes dans ce texte : mot-valise comprenant tous les agents pathogènes tels que virus, bactéries et compagnie.

(3) Déclaration d’Alma Ata

(4) Alison Rosamund Katz, « Contrôle des épidémies? L’OMS avait la solution il y a 40 ans », CETIM, 16 avril 2020.

(5) L’année dernière, le directeur général de l’OMS lors du sommet mondial de la santé à Berlin s’exprimait avec ces mots : « L’investissement initial de US$14,1 milliards pour la période 2019-2023 représente un excellent rapport qualité prix et va engendrer un retour sur investissement de 2-4 % de croissance économique. Aucune marchandise au monde n’est plus précieuse », cité par Katz.

(6) Entretien avec Guillaume Lachenal, « Le Nigeria est mieux préparé que nous aux épidémies », Mediapart, 20 avril 2020.

(7) « Des Suisses vendent cher leurs masques à l’étranger, Tribune de Genève, 25 avril 2020.

(8) « Des Suisses vendent cher leurs masques à l’étranger », Tribune de Genève, 25 avril 2020.

(9) 19h30, RTS 1, 5 avril 2020.

(10) « Bas les masques », Le Courrier, 7 avril 2020, partagé dans le Suivi du Silure.

(11) « La préparation à une pandémie a été négligée de façon irresponsable », Le Matin Dimanche, 26 avril 2020.

(12) « La Suisse n’avançait pas masquée », Le Courrier, 7 avril 2020, partagé dans le Suivi du Silure.

(13) « Comment en est-on arrivé à manquer de masques de protection ? », La Tribune de Genève, 13 avril 2020, partagé dans le Suivi du Silure.

(14) Établissements médico-sociaux (EMS) : lieux de vie accueillant des personnes âgées nécessitant des soins et un accompagnement de longue durée. Les EPADH en Suisse.

(15) « Face au virus, les défenses de la Suisse ont pris l’eau », Le Matin Dimanche, 3 mai 2020.

(16) «Il est clair qu’il y a eu des goulets d’étranglement dans les tests, confirme [le] président de la task force scientifique nationale sur le coronavirus. Or je suis d’avis qu’il faut tester très largement. D’abord parce que ça permet de mieux comprendre l’épidémie, mais surtout parce qu’on découvre de nouvelles infections, que cela permet de faire du contact tracing, de mettre les gens en quarantaine et de mieux endiguer la maladie.» (« Face au virus, les défenses de la Suisse ont pris l’eau », Le Matin Dimanche, 3 mai 2020).

(17) « Face au virus, les défenses de la Suisse ont pris l’eau », Le Matin Dimanche, 3 mai 2020.

(18) « Sur le papier, la Suisse était prête », Le Temps, 13 avril 2020.

(19) Communiqué de presse de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), 30 mars 2020, partagé dans le Suivi du Silure.

(20) « Soins, transmission, hygiène: comment lutter contre le CoVid-19: Prof de HUG et expert de l’OMS, l’épidémiologiste Didier Pittet est sur le pied de guerre pour faire face à une situation sans précédent. » titre L’illustré. La Tribune de Genève propose une galerie de photo avec le descriptif suivant : « La pandémie met le territoire helvétique au pas. Écoles fermées, confinements, réorganisations des soins: chronologie d’une guerre d’un nouveau genre. » (16 avril 20). Dans la Matinale, une journaliste présente une presque centenaire : « Depuis le début de la crise sanitaire, elle pense beaucoup à la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, qu’elle a vécue au début de sa vingtaine ». Cette femme des Diablerets dit à l’antenne: « La guerre au microbe, c’est un peu comme la guerre, sauf qu’avant on voyait les gens, on s’aidait, on s’embrassait… Tandis que maintenant, on se fuit! C’est une autre guerre parce que là on sait tout, tandis qu’à l’époque on ne savait que ce qui se passait au village.» (6 avril 2020).

(21) « Aujourd’hui, Novartis met gratuitement à disposition des hôpitaux une quantité importante d’hydroxychloroquine afin de traiter les patients atteints du CoVid-19 en Suisse. Ceci va permettre aux patients d’avoir accès à un traitement potentiellement efficace tout en faisant avancer la recherche clinique en matière de lutte contre le virus. » (site internet Novartis). Tandis qu’Avenir Suisse titre: « Accorder plus de liberté aux entreprises pour lutter contre le coronavirus » (Site internet Avenir Suisse, publication, 2 avril 2020).

(22) « Dans une guerre comme celle-ci, on ne peut se permettre de s’exposer à l’apparition de nouveaux foyers de contagion qui risquent de transformer ces centres de convalescence en ‘bombes virales’ qui diffusent le virus », a mis en garde (le) président de la Société de gériatrie italienne. » Le Nouvelliste

(23) Emily Martin, « Toward an Anthropology of Immunology: The Body as Nation State », Medical Anthropology Quarterly, Vol4. N°2, décembre 1990, 410-426.

(24) Marie-Christine Pouchelle, « Pour une histoire et une anthropologie des effets iatrogènes du «combat» contre la maladie », Asclepio, 2002, vol. 54, no 1, p.38.

(25) Martin Emily, _Flexible Bodies: Tracking Immunity in American Culture-from the Days of Polio to the Age of AIDS_, Boston, Beacon Presse, 1994.

(26) Charlotte Brives, « Politiques de l’amphibiose : la guerre contre les virus n’aura pas lieu », Le Média, 31 mars 2020.

(27) Iatrogène : trouble ou maladie provoqués par un·e médecin, un acte médical ou la prise de médicaments, que ce soit ou non dû à une erreur médicale.

(28) Marie-Christine Pouchelle, « Pour une histoire et une anthropologie des effets iatrogènes du «combat» contre la maladie », Asclepio, 2002, vol. 54, no 1, p.49.

(29) Fassin Didier, La force de l’ordre: une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Éd. du Seuil, 2011, pp.70-71.

(30) Communication personnelle, Genève.

(31) Charlotte Brives, « Politiques de l’amphibiose : la guerre contre les virus n’aura pas lieu », Le Média, 31 mars 2020.

(32) FD, « CONJONCTURE ÉPIDÉMIQUE crise écologique, crise économique et communisation », Des nouvelles du front, 17 avril 2020.

(33) David Harvey, « Covid-19 : où va le capitalisme ? Une analyse marxiste », Contretemps, 7 avril 2020.

(34) 19h30, _RTS 1_, 9 avril 2020, partagé dans le Suivi du Silure.

(35) « Qui sont les victimes suisses du coronavirus? », Le Temps, 15 avril 2020.

(36) Notre traduction de l’« Interview: «Baustellen sollten geschlossen werden, bei gleichzeitigem Lohnausgleich» », Aufbau, 29 mars 2020, partagé dans le Suivi du Silure.

(37) « J’ai fait un sondage parmi mes potes en leur demandant de répondre à la question : santé ou argent ? » : témoignage de deux agentes d’escale à l’aéroport de Genève, avril 2020.

(38) 19h30, RTS 1, 10 avril 2020, partagé dans le Suivi du Silure.

(39) Par exemple, des personnes en exil logées dans des foyers, des abris PCi (bunkers) dans certains cantons, et des centres de détention ou encore des détenu·e·s en prison.

(40) « Ils m’ont juste dit : « Restez chez vous et restez seul » » : témoignage d’un homme en quarantaine dans sa voiture, mars 2020 ; « Parmi les professionnels, très peu percevaient que ces jeunes souffraient. » : témoignage d’une infirmière, mars 2020.

(41) « A Genève, des heures d’attente pour un sac de nourriture », Le Temps, 3 mai 2020.

(42) Si trente et une chambres ont été mises à disposition par le directeur d’un hôtel de Genève, il s’agit là d’un phénomène marginal. « À Genève, des sans-abri logés dans un hôtel étoilé », 24 heures, 21 avril 2020.

Commentaires récents