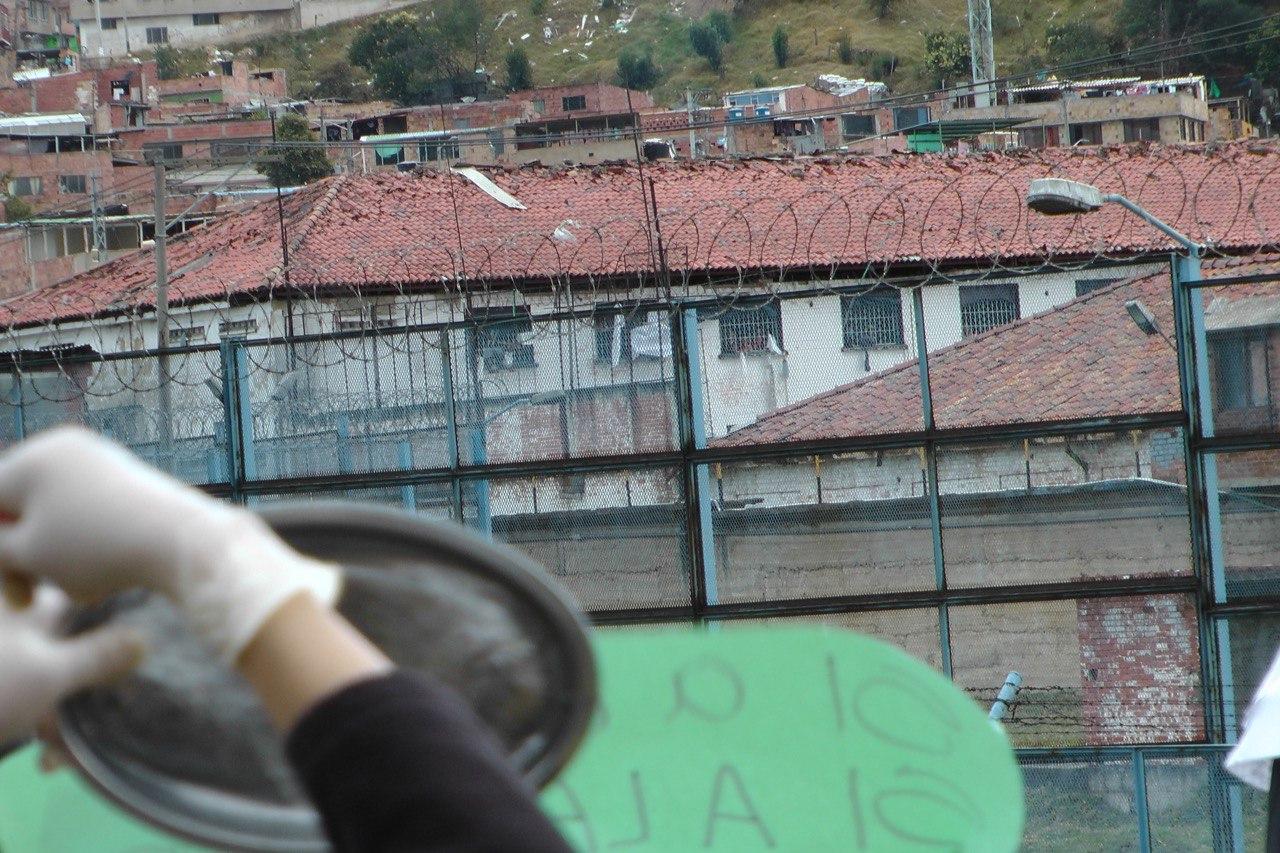

Derrière les barreaux sous le coronavirus en Colombie

Deux leaders sociaux colombiens en détention préventive, José Vicente Murillo et Jorge Enrique Niño, racontent comment la crise carcérale causée par la pandémie de coronavirus les affecte. Depuis les froides cellules en béton d’une prison de haute sécurité à Bogota, ils passent en revue les revendications et les luttes historiques du département de l’Arauca ; ils racontent pourquoi et comment ils ont été arrêtés et transférés dans cette prison située à plus de 600 km de leur domicile.

Cet article est le premier de la série « criminalisation et punition en prison, sous Covid 19 ». Témoignage recueilli par Mario de los Santos.

« À Bogota, dans la prison de la Modelo, 83 personnes détenues ont été blessées et 23 autres assassinées, après que les gardiens ont ouvert le feu en prétextant une tentative d’évasion. »

Les prisonniers du complexe pénitentiaire « La Picota », à Bogota, ont participé à différentes actions de protestation contre le risque de propagation du coronavirus en prison : cacerolazos (manifestation bruyante), grèves de la faim, messages à l’opinion publique… Leurs revendications sont rédigées en cinq points, mais se résument à une seule : être traités comme n’importe quelle autre personne en ces temps de Covid 19. Ils demandent du matériel de protection, des gels, des moyens de désinfection, des soins, de l’assistance médicale. Ils veulent une administration à l’écoute de leurs difficultés et de leurs craintes, qui accepte de dialoguer pour trouver des solutions. Ils n’oublient pas que le 21 mars dernier des protestations, qui visaient à rendre visibles ces revendications, ont eu lieu dans plus de 24 prisons du pays. À Bogota, dans la prison de la Modelo, 83 personnes détenues ont été blessées et 23 autres assassinées, après que les gardiens ont ouvert le feu en prétextant une tentative d’évasion.

Parmi les détenus se trouvent José Vicente Murillo et Jorge Enrique Niño. Leur histoire commence bien plus tôt, à Saravena, dans le département d’Arauca, à la frontière du Venezuela, en octobre de l’année dernière.

Pour les comprendre, il faut peut-être remonter plusieurs décennies en arrière. À l’époque, les terres où vivent José et Jorge étaient apprivoisées par de simples « colons » portant ponchos et chapeaux. Ces terres qui se trouvent dans les plaines de Sarare, une région encastrée dans les immenses paysages des épaules de l’Amérique latine, ont été abandonnées par l’Etat colombien.

Ce n’est qu’en faisant ce rappel historique que nous pourrons identifier un territoire qui s’est créé par lui-même. Il se trouve à la frontière lointaine de deux États, la Colombie et le Venezuela ; états qui par manque d’intérêt sont incapables de répondre aux besoins de ce territoire. Un territoire dans lequel de nombreuses personnes persécutées par la politique de Bogota ont fini par aller chercher une autre vie. Mais l’opposition politique et armée y est aussi arrivée : d’abord les guérillas libérales dans les années 50, puis les insurgés des ex Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes (FARC), aussi bien que ceux de l’Armée de Libération Nationale (ELN).

Le Sarare a été bâti grâce à l’effort collectif de ses habitants. Les écoles, les hôpitaux, les voies de communication, les entreprises communautaires de gestion de l’eau et des déchets, tout a été construit par ses habitants. Lorsque l’État colombien y est finalement apparu dans les années 70, suite à la découverte de réserves de pétrole, il a choisi la stratégie de la peur, et a militarisé la zone pour procéder à l’extraction du pétrole brut. L’investissement social de l’état a été minime et les habitantes et les habitants ont été accusés d’être des guérilleros. Au lieu de négocier avec celles et ceux qui avaient fait vivre la région en participant à régler les vieilles querelles géographiques et politiques, l’Etat a décidé d’occuper militairement la région et de laisser aux compagnies pétrolières le soin d’en assurer le développement socio-économique.

Jorge Niño : Leader social dans le village de Las Bancas, à Arauquita, je subis de fait la persécution de l’État et certainement aussi des compagnies pétrolières. Nous avons eu des problèmes avec la compagnie pétrolière nationale Ecopetrol et avec une de ses filiales, la société Cenit, à laquelle elle a cédé le contrat d’exploitation. Cette cession a permis de réduire les salaires des travailleurs et de ne plus payer les redevances qu’Ecopetrol avait signées avec les communautés où passent les oléoducs et où se trouvent les champs d’extraction… Selon l’État colombien, Ecopetrol devrait atténuer les dommages sociaux et écologiques qu’elle cause par son activité dans les communautés. Elle aurait dû construire des écoles, des hôpitaux, des routes… Nous n’avons rien vu de tout cela. Vous ne verrez pas d’école avec une plaque au nom d’Ecopetrol, et les routes sont les pires que vous puissiez imaginer. Le pétrole d’Arauca n’apporte aucun changement positif dans notre département. Nous avons été totalement abandonnés et nous avons donc protesté. La seule réponse à nos revendications a été la pression accrue des forces de l’ordre, celles-là même qui avaient militarisé l’ensemble de la ligne de l’oléoduc Caño Limón-Coveñas. Nous avons connu de bons militaires, des passables et des mauvais, impliqués dans les meurtres de nombreux camarades paysans. Pourtant, lorsque les militaires viennent dans nos maisons nous leur donnons de l’eau, de la nourriture, de l’ombre. Nous ne comprenons pas pourquoi ils nous frappent, nous traitent comme des guérilleros. C’est incompréhensible car les militaires vivent avec nous 24 heures sur 24 ; ils savent ce que nous faisons, et où nous sommes. C’est avec les compagnies pétrolières que la violence est vraiment arrivée.

Le Sarare, aujourd’hui département d’Arauca, a reçu un héritage historique. José Vicente Murillo et Jorge Enrique Niño ne sont pas étrangers à une dialectique de lutte et de revendication, seule façon d’obtenir les droits les plus fondamentaux.

« Nous ne comprenons pas pourquoi ils nous frappent, nous traitent comme des guérilleros. C’est incompréhensible car les militaires vivent avec nous 24 heures sur 24 ; ils savent ce que nous faisons, et où nous sommes. C’est avec les compagnies pétrolières que la violence est vraiment arrivée. »

Dans ce cadre, face aux revendications sociales, les détentions arbitraires ont été une constante dans l’action de l’État colombien. Ainsi en 2008, après une visite dans le département d’Arauca, un groupe de travail de l’ONU a publié un rapport sur la détention arbitraire. Il y déclarait que « la pratique des détentions massives et l’absence de preuves solides pour procéder aux arrestations sont également observées, en particulier lorsque les seuls éléments de preuve sont les accusations des repentis. Le groupe recommande au gouvernement de supprimer les arrestations massives et de la détention préventive administrative (…) » . Murillo s’exprime dans ce même sens :

José Vicente Murillo : « Il faut comprendre que le régime pénitentiaire du pays est obsolète dans la mesure où, d’une part il ne suffit pas pour contenir la population carcérale actuelle, et d’autre part la politique de traitement du crime ne vise qu’à mettre les gens en prison pour n’importe quelle bêtise. En outre, le système judiciaire est tellement lent qu’il est courant qu’après trois ou quatre ans de détention, des personnes soient libérées, soit en raison de la prescription du délit, soit parce qu’elles sont innocentes. De manière évidente, nous pensons que ces incarcérations sont une manière de persécuter les leaders sociaux, ce qui répond à l’idéologie du modèle économique dominant ».

La construction sociale dans la région de Sarare a une longue tradition. Comme dans le reste du pays, les paysans s’organisent en Conseils d’action communautaire et en coopératives de production. La ville de Saravena dispose même d’une entreprise communautaire qui gère les services publics, notamment la collecte des ordures, l’assainissement et la purification de l’eau, ainsi que le recyclage et le compostage des déchets solides. Murillo a été arrêté précisément à la suite d’une réunion de formation où la communauté paysanne élaborait un plan pour la production d’engrais écologiques, tandis que Jorge l’a été dans sa ferme, devant sa famille.

José Vicente Murillo : « Depuis deux ans nous développons des engrais biologiques en réponse et en alternative à la pollution que les engrais toxiques répandent, tant dans la nature que chez les humains. Conformément à notre tradition de défense de la vie, nous avons lancé la construction d’un générateur d’engrais bio pour que les paysans puissent petit à petit faire une transition dans leur mode de production. En sortant d’une formation dispensée par des compagnons brésiliens, j’ai senti une présence dans mon dos et peu après, j’ai vu des camionnettes des forces publiques. Et des Des hommes avec des armes d’assaut m’ont alors arrêté.

Jorge Niño : « Moi j’étais dans ma ferme, avec ma famille, ma femme, mes enfants, mon beau-frère, ses trois enfants en bas âge, un ouvrier et un maître d’oeuvre. Quand l’hélicoptère s’est approché, je dois reconnaitre que j’ai eu peur. Je n’ai pensé à rien d’autre que courir. Ils avaient déjà menacé de m’arrêter pour répondre aux exigences d’Ecopetrol. J’ai réussi à courir cent mètres, ils m’ont tiré dessus depuis l’hélicoptère et je me suis arrêté parce que finalement, je ne devais rien à personne. Je n’avais pas d’autre arme que des ciseaux de taille. Ils m’ont jeté au sol, m’ont donné des coups de pieds et m’ont traité de chien ; ils ont dit qu’ils auraient mieux fait de me tuer. Ce à quoi j’ai répondu que s’ils me tuaient, ils auraient juste tué un paysan de plus ».

L’assassinat de représentants ou leaders sociaux en Colombie est une constante dans la politique du pays. Depuis 2016 et la signature des accords de paix avec les FARC-EP à 2019, il y a eu 800 assassinats, selon l’Institut d’études pour le développement et la paix. Pourtant pour ces 800 assassinats, il y a eu seulement 22 condamnations effectives. Dans les trois premiers mois de 2020, on compte 91 assassinats de représentants sociaux et démobilisés de la FARC-EP. Un des cas les plus macabres de l’histoire récente de Colombie, est celui des “faux positifs”. Cette pratique courante des forces armées étatiques consistait à assassiner des civils et à les faire passer pour des guérilleros. Elle s’est généralisée avec un système de récompenses, que recevaient les unités militaires, selon les résultats obtenus dans la lutte contre insurrectionnelle. Les résultats étaient mesurés en fonction du nombre de “guérilleros” abattus et les récompenses variaient entre des jours de vacances, à de l’argent ou des promotions. Selon les sources, entre 1000 et 4000 personnes ont été sommairement assassinées par les forces publiques. Le MOVICE (Mouvement National des Crimes d’Etat) dénonce une stratégie d’Etat dans laquelle s’inscrivent également “les faux positifs judiciaires”. Dans ce cas-là, des personnes sont emprisonnées, sans charges solides, le but étant de faire cesser leurs activités politiques et de générer la peur dans le mouvement social. Les représentants sociaux sont accusés de faire partie de la guérilla et maintenus en détention pendant des années, sans qu’il n’y ait f de jugement au final ; ou alors on leur intente un procès, sans preuves ni éléments à charge. Il est important de souligner que des compagnies comme Ecopetrol financent le ministère de la défense et les procureurs. D’un côté, l’entreprise est une victime présumée en procédure judiciaire et de l‘autre, elle donne de grandes sommes d’argent aux parties chargées de l’enquête, contre les leaders sociaux. Ce qui crée une asymétrie et une inégalité de conditions juridiques et de garanties.

« Même s’il est certain que nous sommes innocents de ce dont on nous accuse, le régime colombien n’hésite pas à assassiner pour faire taire l’opposition politique. Nous savons qu’ils n’hésiteront pas à nous tuer. »

José Vicente Murillo : « Entre 2003 et 2006, j’avais déjà fait l’expérience de la persécution et du terrorisme d’Etat, j’ai été détenu 3 ans et demi, pendant lesquels ils m’ont organisé une tournée carcérale dans plusieurs prisons de haute sécurité. En 18 mois, j’ai fréquenté 6 établissements différents. Je connaissais donc déjà la dynamique de la prison, sa culture et la cohabitation. Je savais que matelas, couverture, rien n’était fourni et que la famille doit s’occuper de tout. De l’expérience dépend la manière dont on aborde les choses.

Même s’il est certain que nous sommes innocents de ce dont on nous accuse, le régime colombien n’hésite pas à assassiner pour faire taire l’opposition politique. Nous savons qu’ils n’hésiteront pas à nous tuer. Nous, on est ici, vivants ; d’autres compagnons et compagnonnes n’ont pas eu cette chance ».

Jorge Niño : « Je n’ai jamais eu autant de gens armés pour me surveiller. Ils m’ont catalogué comme une personne très dangereuse. Ils m’accusent d’être un guérillero de l’ELN, mais nous sommes juste des personnes « communes ». Notre Junta de Acción Comunal existe juridiquement depuis 1975. Mon délit a été d’être leader communautaire et de réclamer le dû de ma communauté à Ecopetrol. Je n’ai jamais été vu avec une arme, ni avec des habits militaires ; je n’ai jamais exercé de chantage, ni n’ai eu de problèmes avec quiconque.

Les prisons colombiennes connaissent une surpopulation chronique qui est aujourd’hui de 54%, avec 80 000 places pour 130 000 personnes. L’utilisation constante de la détention préventive, par les juges, est un des facteurs déterminants de cette saturation. Cette situation a provoqué, en octobre 2019, la sentence STP-142832019 (104983) de la cour suprême de justice, rappelant aux juges le caractère exceptionnel que doit avoir cet outil. Les personnes en détention préventives représentent 33,5% du total des gens incarcérés selon les données de l’INPEC (Institut national pénitencier et carcéral).

Par ailleurs, dans les centres de détention, en plus de l’espace réduit, les éléments sanitaires de base manquent. Il nous manque aussi des vêtements chauds et souvent de la nourriture que les proches des détenu-es doivent apporter. Face à ce qui devient un mécanisme de punition arbitraire, nous revendiquons de meilleures conditions de détention ».

José Vicente Murillo : « Dans ce contexte carcéral et politique, nous nous trouvons maintenant menacés par le COVID19, menace face à laquelle le gouvernement et le régime pénitentiaire placent les prisons du pays en quarantaine. Une décision que les prisonnier.es approuvent, mais qui doit être intégrale : ce qui implique de non seulement interdire les visites aux détenu.es, mais aussi d’appliquer d’autres mesures efficaces pour empêcher la propagation de la pandémie. Il faut par exemple que la section des gardiens soit également cantonnée, sans contact avec le monde extérieur. Il faut aussi que des mesures hygiéno-sanitaires soient prises, de manière à ce que le personnel administratif ne transmette pas la maladie. Il faut également constituer un contingent dans le service de santé pour répondre aux situations liées au coronavirus. Au milieu de tout ça, la population carcérale demeure consciente de la menace du COVID19 et a pris des {ses propres} mesures sanitaires d’autoprotection pour éliminer les facteurs de contamination, mais nous savons qu’elles demeurent insuffisantes. Une urgence carcérale a été déclarée, proposant un ensemble de mesures et de règles dont les plus coercitives et répressives ont été appliquées immédiatement à la population pénitentiaire, mais dont aucune n’est suffisante pour décongestionner véritablement les prisons, ni ne fournit d’outils concrets, tels que des masques ou des gels antiseptiques. En soi, le décret 546 s’avère insuffisante puisqu’il ne s’applique qu’à une infime partie de la population carcérale. Nous savons que même avec cette pandémie, le gouvernement ne va pas se préoccuper des problèmes structurels les plus criants dont souffre la population pénitentiaire ».

Jorge Niño : Avec ce virus, l’éloignement de la famille est vécu avec plus d’angoisse. La communication avec nos proches est difficile et trop distanciée. Ici, il y a quelques téléphones de l’INPEC qui sont coûteux, et qui souvent ne fonctionnent pas. Non seulement, il n’y a pas d’intimité avec la famille mais de plus, le personnel intervient durant les appels. Ce contrôle de l’INPEC dérange beaucoup et viole les droits humains fondamentaux. Ça me met mal car en prison on n’a pas de poids, et on dépend de l’appui et des encouragements de la famille à l’extérieur. Il est difficile de survivre dans les prisons colombiennes mais avec le coronavirus, les gens sont encore plus nerveux dans les patios et les couloirs ; alors les conflits arrivent plus facilement. L’état doit revoir les injustices qui m’ont été faites. Qui sait combien de personnes se trouvent dans la même situation et traversent ces difficultés, parce que, en tant que leader social, elles revendiquent les droits d’une communauté, avec l’aval de l’État lui-même en théorie.

La pandémie du COVID19 est un test de résistance au niveau politique, sociologique, économique et aussi personnel. Les coutures d’une société, plongée dans la logique de consommer et de jeter, craquent. Beaucoup des mesures prises, bien que nécessaires, sont fatales aux collectivités les plus socialement punies. La systématisation de la persécution et l’assassinat des représentants sociaux est évidente, autant dans les chiffres bruts comptabilisant les personnes décédées, que dans ceux comptabilisant les personnes privées de liberté et en détention provisoire. Un nombre trop élevé pour qu’on y voie une mesure exceptionnelle. Ces persécutions condamnent au silence des voix critiques qui travaillent dans les régions, dans les actions communautaires ou dans les quartiers. Tandis que le pays poursuit son confinement, les prisonnier.es continuent d’être entassé.es et les prisons bondées ; ils sont soumis à une angoisse d’autant plus justifiée que la pandémie s’étend jusqu’à l’intérieur des prisons avec des premiers cas d’infectés et des décès. Les dénonciations du mois dernier qui anticipaient cette situation, sont tombées dans l’oreille d’un sourd. Le gouvernement a opté pour la répression et le récent décret de libération n’améliorera pas la situation humanitaire, car de très nombreuses personnes seront exclues de cette mesure. Par ailleurs, des décisions irresponsables ont été prises, comme celle de transférer des prisonnier.es de la prison de Villavilencio, où a été détecté le premier foyer d’infection, à une autre prison. Ce transfert a conduit à la propagation de la maladie. Le Mouvement National Pénitencier continue de demander une solidarité avec ceux qui sont privés de liberté pour faire face à cette situation et obtenir une libération humanitaire pendant qu’il est encore temps de protéger des milliers d’êtres humains ».

Commentaires récents